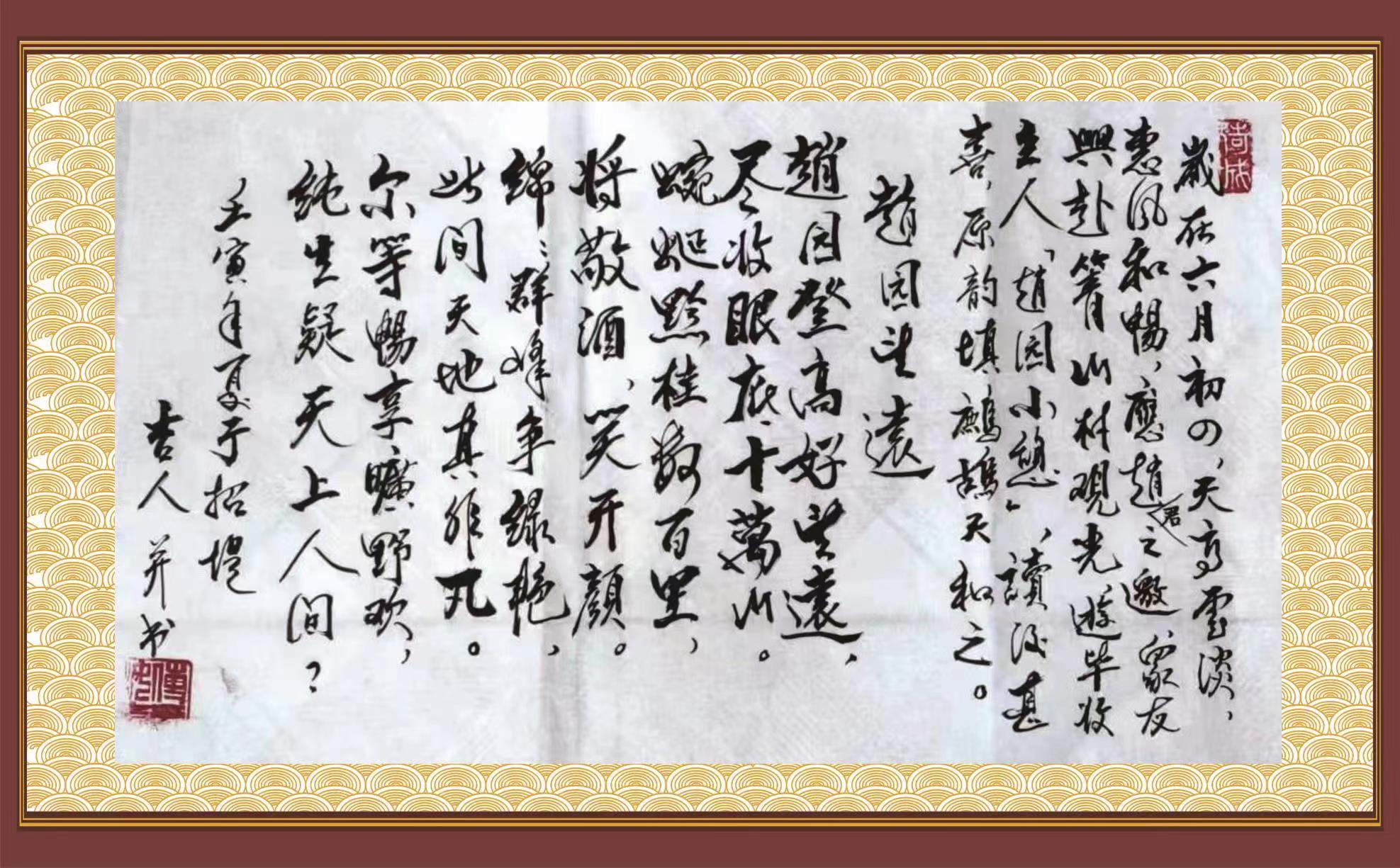

傅老先生山野闲游感悟所书

这个七月初周末,天高气爽,艳阳高照。得知前辈文友傅汝吉先生已从贵阳返乡安龙,正在编辑《安龙故事(五)》一书,文友决定利用周末空闲,召集县内三五文友,陪年逾八旬的傅老先生到箐山乡野信步,访古探幽,交流学习。

箐山村,位于安龙县栖凤街道,距离县城约15公里,是典型的喀斯特岩溶地貌山区。箐山村于我而言并不陌生,十余年前,作为全县打造的党建示范村,我曾到此参观学习。印象中的箐山村,山高路陡,道路崎岖,石漠化严重,基础设施落后,经济条件较差,群众生活困苦。

当初,说周末大家抽空到箐山村转转,我在心中突然咯噔了一下。暗想,箐山村吗?一个穷乡僻壤的地方,有什么可转的?或许也正是为消除这份疑惑便爽快地答应了。真是不转不知道,一转吓一跳。这一转,彻底颠覆了我的“三观”认识;这一转,彻底改变了我对箐山村固有的看法;这一转,使我不得不对箐山村刮目相看。

上午十时,三五文友与傅老先生及夫人熊老师简单地寒暄后,我们驱车向箐山村驶去。坐在车上,晨风吹拂,音乐声起,我眼望窗外,只见城内排排楼房向后退去,荷都大道两旁的美景快速闪过。

不知不觉中,汽车经荷都大道驶入国道324线后,没多久就拐进了一条水泥村道,车速也变得慢了起来。我知道,我们离目的地箐山村不远了。我睁大双眼,不停地打量四周,村道是灰白的水泥硬化路,道路两旁灌木丛生,枝繁叶茂,不时有农家隐现,成为大山深处一道道亮丽的风景线。

汽车在蜿蜒盘旋的村道上行驶,不知翻过了多少个山头后,带路的前车突然在一处山垭口上停了下来。下车后,文友说,这个地方是箐山村赵家塘组,主人是他的长辈、同学兼发小。我抬眼望去,一条白白的通道上晒满金银花,通道两旁标致的老人葵 一字排开,树下绿油油一片。好幽静的环境,好漂亮的地方,众友啧啧称赞。我心想,难道这里还有人开农家乐?

在主人的引领下,大家沿着晒满金银花通道的两侧前行。一栋设计独特、美观大方的别墅映入眼帘,在阳光的照射下熠熠生辉。走近一看,别墅依山而建,两根粗壮的罗马柱、宽大厚实的大门,彰显了主人的富足与大气。屋后林木繁茂、郁郁葱葱;屋前,是一块宽敞的院落,正好供人们休闲纳凉观看风景;别墅的正前方,庭院的边缘处,则是由许多瓷柱围成长长的弧形围栏,这里是观景的最佳位置。

看着舒适优美的环境,大家没有急着进屋,而是纷纷涌向围栏边。凭栏远眺,远处,白云悠悠,山峦叠嶂,雄伟壮观,似有一览众山小的气势与豪迈;近处,通村通组路、串户硬化路镶嵌山间,似一条条五彩斑斓的彩带时隐时现;脚下,山坳平缓处,几户农家散落山间,周边的金银花和野花竞相绽放,充满着无限生机与活力。

一旁的主人说,他已人到中年,一直在外拼打,之所以选择在家乡修屋定居,就是想到了家乡人民的勤劳与质朴,看中了大山深处的风光与美景。在这里,白天可看日出大山,夜晚可观日月星辰,特别是雨后的清晨,山间更是空气清新,云雾缭绕,仿佛人间仙境一般。听罢介绍,又身临其境,众友赞不绝口,直呼美哉。我想,电影电视里如梦似幻的仙境,陶渊明远离人间的世外桃源,大概也不过如此罢了。

走进屋内,宽大的客厅,中式的装修,中式的家具,开放的厨房,处处尽显中国风。特别是厨房两侧墙上刚劲有力的“静、和”二字,更是将客厅点缀得优雅得体,一股浓浓的文化气息向人袭来。“静以修身,俭以养德;家和万事兴,人和百业旺。”更是展现了主人的修身齐家理念,难怪一家人会发展得如此之好。

喝茶品茗,谈古论今,大家坐在温馨的屋内,你一言我一语,谈发展话变迁,其乐融融。箐山村原党支部书记赵正伦说,箐山村原本不通公路,更不用说通水、通电、通讯了,这几十年的发展变化实在是太快太大了,不仅家家户户通了水泥硬化路,而且还通了水、电、讯,智能手机成了农户的标配,轿车也走进了农村人的日常生活。

主人说,为了自己的事业和孩子的教育,他们一家人原本在县城居住,现在家乡的各样条件都好了,乡村与城市的差别已不是很大。于是,他决定把县城的房子处理后,回到家乡居住。如今,一家人的生活很是规律。清晨,他和妻子开车将两个小孩送到学校后,就在县城经营起自己的门店来;下午,他又和妻子接上孩子、关上店铺,一家人又驱车回到自己舒适安乐的家,小康日子过得是有滋有味。

原新安镇退休干部黄云钱,是从箐山村走出去的读书人。他说,40年前,箐山村条件很艰苦,人们用水十分困难。在那个时候,说水贵如油一点不为过。农户们用的水,大多是从低洼处的石缝里,一飘瓢一瓢舀起来、一桶一桶背回来的,水量很小不够用。为了节约用水,背回来的水必须重复循环使用,洗菜水要留下,先用来洗脸,再用来洗脚,然后才能用来喂养牲畜。

黄云钱还告诉我们,箐山村的孩子们上学也是一件很辛苦的事。那时候,交通不便,孩子们必须早起,还要走很远的山路,才能赶到学校读书。特别是冬天的早晨,天亮得较晚,看不清山路,孩子们只能打着亮篙(火把)赶路。小小年纪,孩子们就在崇山峻岭之间不停地游走,憧憬着山外美好的世界;星星之火,映红了孩子们稚嫩的脸庞,也照亮了空旷的山村夜空。

听罢远去的历史,遥想当年的情景,我心生感慨,意犹未尽,大家又到庭园的其它地方转转。别墅右侧,是一片开阔的人工草坪,石板铺就的蜿蜒小道穿插其间。漫步庭院小径,我们来到靠山的人工池塘,山岩处山石林立,流水潺潺;池塘里石磨闲躺,石缸护卫,好一幅私家园林的山水画卷。

门前右侧的塑胶草坪上,一架造型可爱的卡通滑滑梯,两个单人座椅的铁制秋千静静矗立,这里是一片精简版的乐园,让儿童欢欣,让成人留恋,让老人向往。我们分别坐在秋千座椅上,紧紧拉住秋千绳,文友推了一把又一把,我们荡了一回又一回,久久不愿离去。

别墅左侧,则是用标砖围砌而成的八块方形菜园地,地里分别种有辣椒、西红柿、白菜、牛心菜、小青瓜等蔬菜瓜果,不时可见蝴蝶、蜜蜂在花间飞舞。抬眼望去,在菜园角落上方的岩石上,还养有一箱蜜蜂,走近一看,小小蜜蜂飞进又飞出,好不热闹。此情此景,我不禁想起了唐朝文学家罗隐的诗句:“不论平地与山尖,无限风光尽被占。采得百花成蜜后,为谁辛苦为谁甜。”欣赏完赵钧的庭院,我心中的疑问得以一一打开,这里不是农家乐,却胜似农家乐。

在午饭后探古访幽的山间小道上,赵正伦还告诉我,箐山村无论是在基础设施建设,还是在人们的思想观念上,变化都很大,像主人家这样的别墅,在箐山村就有十余户。如今,石瓦房在村里已基本灭绝,大家都住上了宽敞明亮安全的水泥平房,摩托车、面包车、小轿车成了村民的代步工具,生活过得安宁而幸福。

看够乡村的无限美景,听完乡友的深情诉说,切身感受着乡村翻天覆地的变化,大家倍感兴奋,都说此行完美,意义不凡。酒过三巡,菜过五味,文友们纷纷唱起山歌来。“好久不走这方来,这方楼房修成排……”一文友扯开嗓子高歌一首,拉开了山歌助兴的序幕。傅老、众文友也不甘示弱,纷纷起身,手舞足蹈,用山歌颂党恩感党情,悠扬清脆的歌声在寂静的山村夜空回荡,人们久久不愿散去。

地址:贵州省安龙县招堤街道办龙顺社区杨柳街4号

地址:贵州省安龙县招堤街道办龙顺社区杨柳街4号  电话:0859-5213612

电话:0859-5213612  传真:0859-5213612

传真:0859-5213612  工作邮箱:529240925@qq.com

工作邮箱:529240925@qq.com

关注公众号

关注公众号

热门阅读

热门阅读