童年时听老人讲,当年皇帝下令给安龙的官府修建城墙,要包围三十三座山,但官府老爷听成是包围三座山,所以安龙的城墙就只修建成了现在这模样。当时还觉得很遗憾,长大后又觉得不可能,一是皇帝的圣旨都是金口玉言,由钦差大臣来宣读,哪里会听错,除非是吃了豹子胆不怕脑袋搬家;二是真要包围三十三座山,我们安龙城恐怕要有北京城那么大。少年时代的我不但将城里的大街小巷都逛了个遍,还将足迹印在了城外的山川田野。我在心里嘀咕:城墙明明就只包围了龙井山、桅峰山两座山,哪里包围了三座山呢?除非是从北门洞开始,将城墙沿草纸街修建到卷洞门,再到寿福寺,再到景家冲接小西门,这样就可称为包围了三座山了。尽管如此,我还是为我们安龙的古城墙感到骄傲与自豪。在外读书工作期间,只要一提起家乡,我们安龙的明十八先生墓、招堤、十里荷花,尤其是古城,都是我向外乡人炫耀的资本。为了解这段历史,我还想方设法借阅了《兴义府志》。据《兴义府志》记载:“南笼府城,原为安隆所城,明永乐二年(1404年)建。周287丈,高1丈4尺。”这是指安龙的旧城。我想象这应该只是一座小城,不到一公里长,是不是仅包围了文庙街、钟鼓楼、广东街与小西门以南的北门坡与书院坡这一片安龙的老城。“乾隆七年(1742年)题建石城,包旧城于内,周围一千二百三丈,计七里三分,高一丈五尺。下宽一丈,上宽七尺,女墙长八尺,其雉堞一千二百有三。门五,东日聚奎,西曰怀远,南曰从风,北曰拱辰,其一为西便门。城楼五,甚宏壮”。这是指当时安龙扩建后的新城,从以上描述可以想象当年的古城是如何的雄伟壮观。

旧城我确实没有看见过,但对扩建后的安龙古城,可不是凭空想象,因为我家就住在老东门内,而且我家院墙距城墙不过三五米。老东门内有三家姓徐,从城外在城里走,左边第一家就是我家。从城门到天主堂后围墙的这条街叫“安东路”,这条街有十几户人家。在20世纪50年代,在我们这条街,年龄上下两三岁的男孩有十多个,而我们徐家的弟兄叔侄就有五六个。算是占“地利”吧,老东门的城门,城墙与城楼都是我们这些男孩玩耍的乐园。从我记事起,可能是因为太平无事,城门没有关过,偶尔开关,都是因为我们在那里玩。城门是木门,有十来厘米厚,外面加一层厚铁皮,用门钉钉起。前儿年我到北京游览天安门与故宫时,听导游介绍,门钉起源久远。中国古代为防御外故人侵,城门制作十分坚厚.在大门上包有铁板,且用戴帽的门钉钉住。在大门上装门钉,本出于构造需要,在本板和穿带部位钉上铁钉是为防止门板松散。但钉帽外露,有碍美观,于是古人将钉帽打成泡头状,这样,门钉兼有了装饰功能。从隋唐以来,就在大门上使用门钉了。北京故宫里的大门钉都是铜制的,外镀一层锱金,光彩夺目,更显得皇宫华丽雄伟。皇帝进出的大门均有纵九横九共八十一个门钉。取“九”这个数字,表示帝是至高无上的。而其他郡王、公侯等官府的门钉数则依次递减,例如纵九横七、纵横皆七、皆五等,地位低者其门钉是铁制的。城门的门钉是有讲究的,故宫是帝住的地方,所以天安门城门的门钉横竖都是九排。当时我心里就想,我们安龙城门的门钉确是铁打的,但是有几排呢?如果说帝住的地方算是中央,一级是九排,省城就是八排,安龙是府城,是不是七排呢?小时候怎么就没数一下呢。那时只是晓得一个人将脚踩在门钉上,两手抓紧门沿,身体贴紧城门,其他几个小伙伴就用力推,将一扇城门开开合合地轮流悠着玩。城门洞里,有几个老太摆小摊卖葵花瓜子、裹凉卷粉、荞粑或者针线等。那时五分钱就可买一大坨黄豆酥麻面裹糯米饭,我的一只小手还拿不了,要用双手捧。不过那时过年我得到的“压岁钱”,最多也就一角钱而已。

城楼上才是我们疯狂的“战场”。那时城楼还在,不过已经破旧,但不会影响我们“打仗”的心情。一口铸铁大炮昂首挺立,我们骑在炮身上,口里发出“砰砰”的吼声,用弹弓将石子射向假想中城外攻城的敌人。那时城外十多米没人家,不用担心家人或街坊邻居来骂。一会儿“敌人”攻上城墙,我们就扛起“马马肩”,手握竹子木片刀剑与“敌人”厮杀。

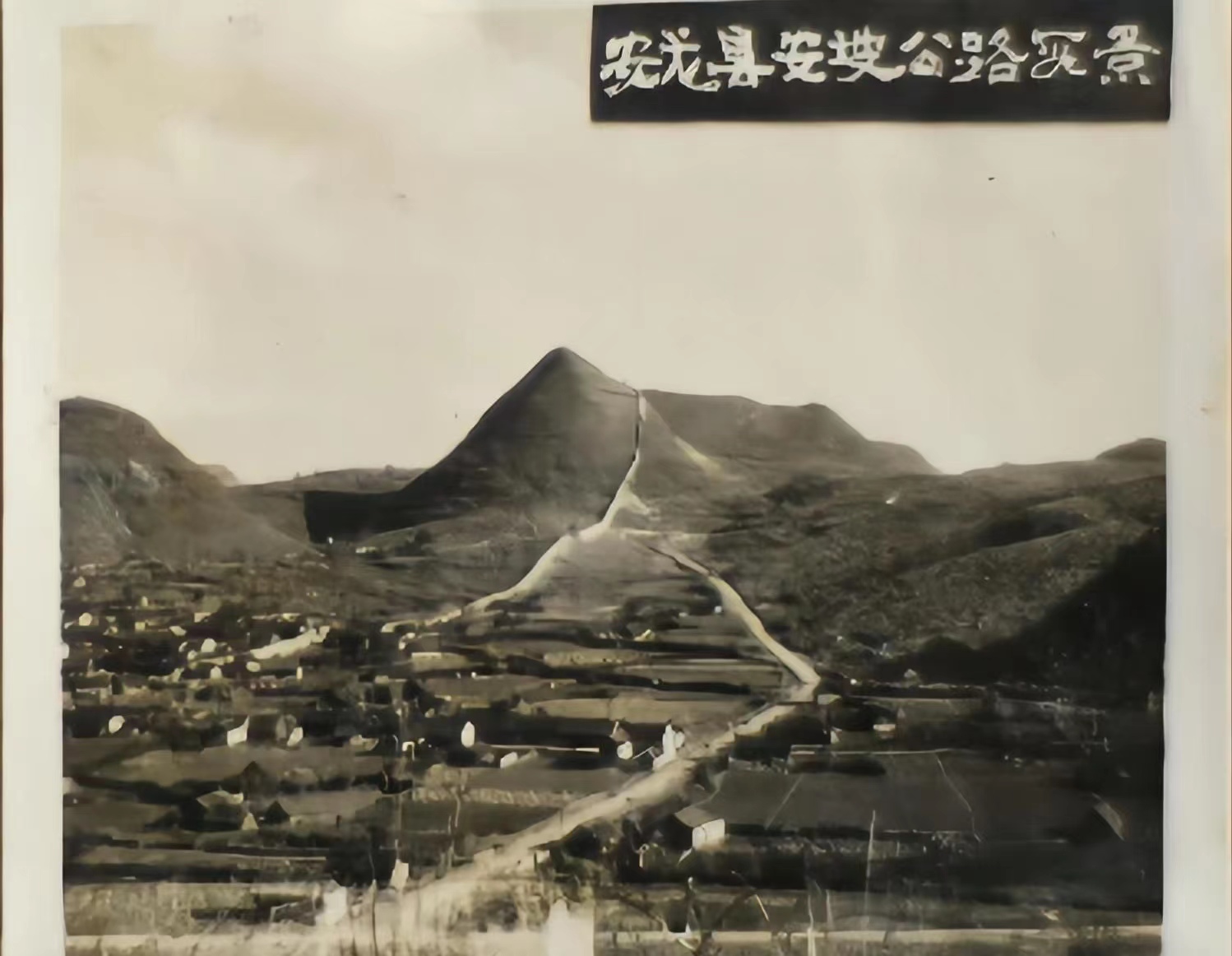

安坡路处的老城墙

记忆中,城墙从老东门往南蜿蜒两百多米到龙井山脚,向左拐往东北方向到龙井(又叫珍珠泉,在城内)。再沿龙井山脚爬到龙井山南面。从周家花园往西南到龙开山与桅峰山交界处,那里有一道城门就是老南门。城墙包围半个桅峰山后向北从懒板発坡顺势而下,再从竹林湾旁延伸到大西门,又拐往东北方到小西门经城关镇、文化馆背后到北门。我记得,那时从小西门到北门洞有一条宽七八米,深十来米的护城河,北门洞到人民会场这一段都是石拱暗桥,好像是列为安龙的八大景之一的“过桥不见桥”。从北门往东经市巷口、农机厂到鼠场口,城外一条街称为顺城街,可能是因这一条街是顺这一段城墙修建起来的缘故吧。从鼠场口再向南走二三十米就到新东门,再往南三百来米回到老东门。

以上所描述的城墙,在20世纪50年代初,除了老东门城楼、城墙与城门,老南门的城门洞基本完整外,其余的城楼、城墙与城门有的只剩下四五米或两三米高,有的仅剩下墙基,有的连基础都看不见了。据老人讲,有的城墙毁于中华人民共和国成立前,中华人民共和国成立初也拆了一些,主要是毁于1958年。从城墙上拆下来的石头主要用于修建县粮食局仓库、人民会场与政府(即现在的博物馆)。我记得很清楚,在拆东门口城墙时,我们站得远远地观看,也没有人阻止。拆下来修政府的石块将硫黄街堆得满满的,仅留一条窄窄的人行通道。

上文中提到的“南笼府城”即旧城,早在光绪二十九年(1903年)就因知府李大樁听信谣言而被拆除。我们几代安龙人民不知耗费了多少时间,花费了多少钱粮,动用了多少人力,流了多少血汗才修筑的古城,就这样毁于一旦!

如果仅从军事角度考虑,在冷兵器时代,修筑城墙的初衷就是为了阻挡城外敌人的刀枪剑戦。即使是现代战争时期的飞机大炮,坚固的城墙也能延缓敌人的进攻。但是,决定战争胜负的因素是人,不是武器也不是城墙。

民国11年(1922年)3月20日,时任黔军总司令、省长袁祖铭的父亲袁干臣为扩大势力招安了1500多名广军散兵,殊不知这是引狼人室。翌日,广匪将安龙城洗劫一空,男人们大多奔逃出城,未能逃脱或与匪徒抗争者都遭残酷屠杀。几百名大姑娘、小媳妇甚至七八岁的女孩都被掳走,袁干臣也被当作了人质。后来还是袁祖铭派兵用武力与重金才将幸存的妇女与袁干臣赎回,这就是震惊全省的“广匪抢安龙”。

这是”人祸”,是袁干臣“引狼人室”。“篱牢犬不人”,如果紧闭城门,“广匪”能轻易洗劫安龙吗?

中国的长城东起山海关,西至嘉峪关,总长8800多公里,是世界七大奇迹之网十多年前,秦始起就开始修筑的长城,在历史上对抵御外敌掠扰,保护国家安全友挥过重要的作用。我游览过北京的八达岭长城,也曾登上“天下第一关”山海关。八达岭与山海关的长城确实比安龙城墙城楼雄伟壮观多了。

如今,北京的八达岭长城与号称“天下第一关”的山海关都是国内著名的旅游景点,每天吸引大量的游客前往游览。大量的影视剧也将古城墙作为外景地。根据剧情需要,电视剧《二十四道拐》斥资亿元在晴隆打造安南古城。我们安龙也花重金重新修建了一座“永历宫”。但是,我们的古城呢,还只能保留在安龙六七十岁以上老人们的记忆里吗?曾有人建议,在安龙北门旧址,恢复一段城墙与门楼,东起市巷口,西至百货公司。我非常赞同这个建议,恢复完整的安龙古城,安龙县恐怕没有这个财力,但恢复一段城墙与门楼应该可行。

我期盼着这一天。

地址:贵州省安龙县招堤街道办龙顺社区杨柳街4号

地址:贵州省安龙县招堤街道办龙顺社区杨柳街4号  电话:0859-5213612

电话:0859-5213612  传真:0859-5213612

传真:0859-5213612  工作邮箱:529240925@qq.com

工作邮箱:529240925@qq.com

关注公众号

关注公众号

热门阅读

热门阅读